Эта статья – попытка систематизировать знания и опыт, полученный за годы работы в области анестезиологии и реаниматологии. Расскажу, как мы, на практике, решаем вопросы выбора и использования эндотрахеальных трубок, особенно 4-го размера. Часто вижу, что коллеги склоняются к размеру по 'возрасту' пациента или 'типу телосложения', но это не всегда верно. Важно понимать, что это лишь отправная точка. Идеальный выбор – это результат комплексной оценки, учитывающей множество факторов, а не просто запоминание 'стандартных' значений.

Сразу хочу сказать – вокруг выбора размера эндотрахеальной трубки существует немало мифов. Например, распространенное мнение, что для взрослых всегда подходит трубка 7.0 или 7.5. Это не так. Многие пациенты, даже относительно небольшого телосложения, нуждаются в трубке 6.0 или 6.5. И наоборот, у людей с выраженной мускулатурой или большим гортанным углом может потребоваться 8.0 или даже 8.5. Поэтому, перед использованием, всегда оцениваем анатомию пациента.

Важно! Запоминание 'средних' размеров – это полезно, но не должно быть единственным критерием. Более того, даже внутри одного размера могут быть незначительные вариации. Поэтому лучше иметь под рукой несколько трубок разного размера, а не полагаться на одну.

Первый шаг – это, конечно, осмотр. Оцениваем рост пациента, его телосложение. Однако это дает лишь общее представление. Далее – оценка гортанного угла. При сутулости или других аномалиях развития гортани, оценка может быть затруднена. Тогда приходится полагаться на опыт и знания. Иногда полезно использовать гастроскопию для визуализации гортани и трахеи, особенно если есть сомнения.

Также учитываем наличие сопутствующих заболеваний. Например, при заболеваниях щитовидной железы гортань может быть увеличенной, что требует выбора трубки большего размера. Если пациент долго находился в интубации, трахея может быть воспалена, и тогда стоит выбрать трубу немного меньшего размера, чтобы избежать повреждения.

Помню один случай, когда интубировали молодую девушку, примерно 160 см ростом. По таблице, ей должна была подойти трубка 6.0. Но когда мы попытались ее вставить, возникли трудности. Оказывается, у нее был аномально большой гортанный угол. Пришлось перейти на 6.5, и только тогда удалось успешно интубировать. Это был ценный урок: не стоит слепо полагаться на статистику.

Иногда ошибка кроется в неправильной технике интубации. Недостаточная пронация головы или неправильное положение трахеостомы могут затруднить введение трубки. Поэтому важно соблюдать правильную технику интубации, а также использовать вспомогательные средства, такие как эндотрахеальные маски и ларингоскопы.

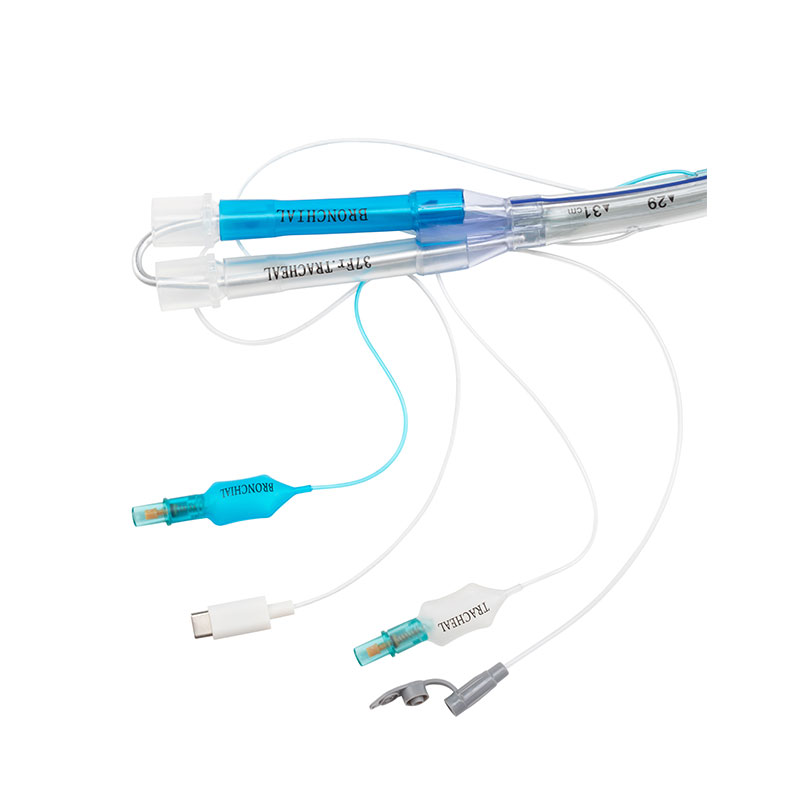

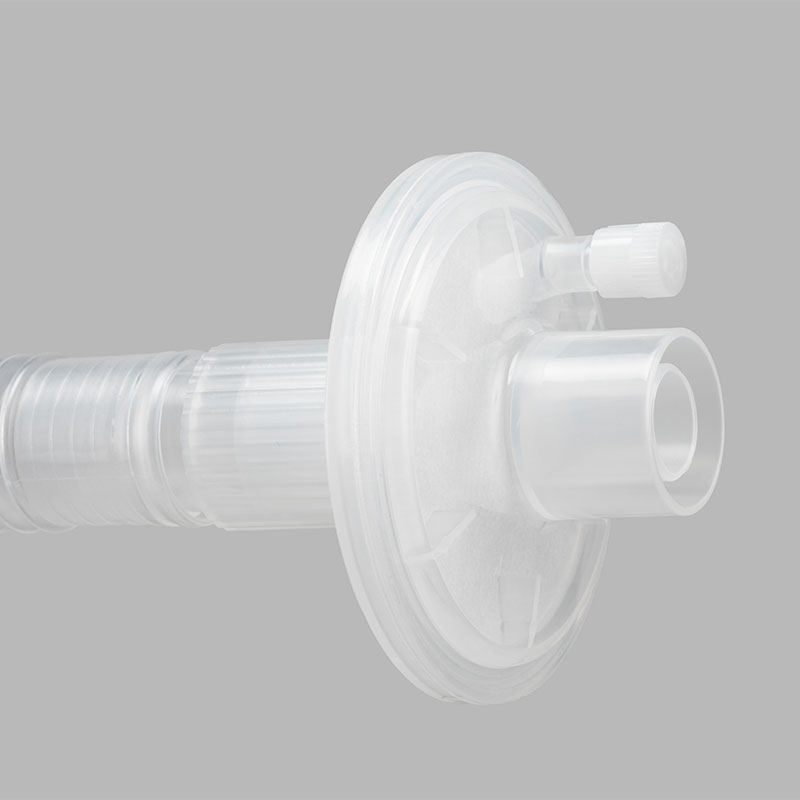

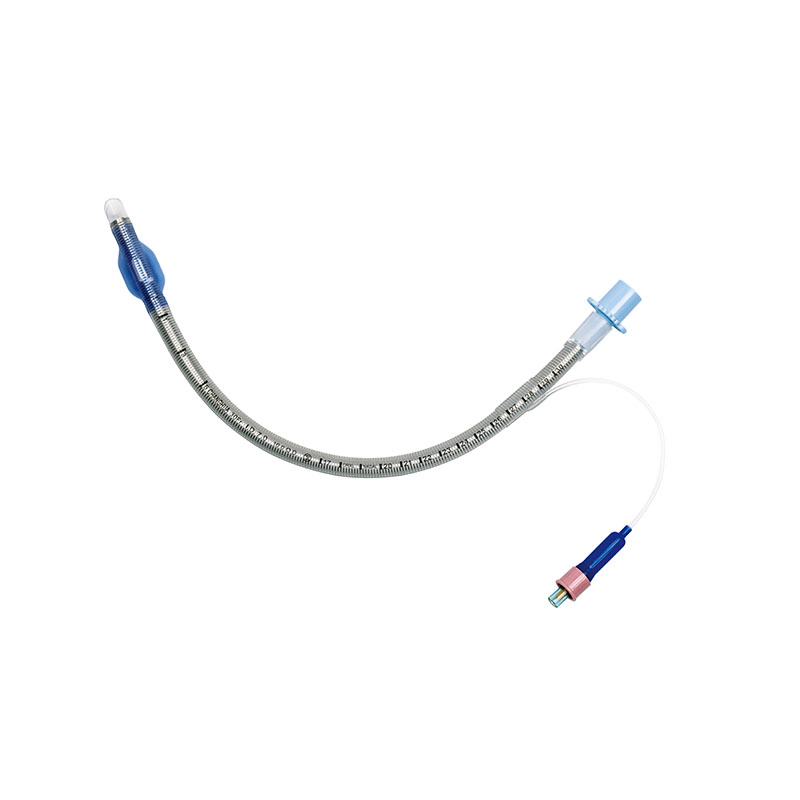

Существует несколько типов эндотрахеальных трубок: с манжетой, без манжеты, с обратной манжетой, с радиопрозрачной вставкой. Каждый тип имеет свои особенности и показания к применению. Например, трубки с обратной манжетой обеспечивают более плотное прилегание к стенке трахеи, что снижает риск аспирации. Радиопрозрачные трубки позволяют проводить эндоскопические исследования во время интубации. Эндотрахеальные трубки с манжетой – наиболее распространенный вариант.

ООО Чэнду Чанхуа Технологии, где я работаю, предлагает широкий ассортимент эндотрахеальных трубок различных размеров и типов. Мы сотрудничаем с ведущими мировыми производителями, такими как Fisher & Paykel, ResMed, и другие. На сайте [https://www.chkj.ru](https://www.chkj.ru) можно ознакомиться с полным перечнем продукции.

После интубации важно правильно зафиксировать трубку, чтобы избежать ее смещения. Для этого используют специальные зажимы и ленты. Также важно регулярно проверять состояние трубки на наличие повреждений и загрязнений. При необходимости трубку следует заменить. Соблюдение правил асептики и антисептики – это залог безопасности пациента.

Не стоит забывать о том, что эндотрахеальная трубка – это не просто медицинский инструмент, это жизненно важный элемент для поддержания дыхания пациента. Поэтому к ее выбору и использованию следует относиться с максимальной ответственностью.

Все, что я рассказал выше, – это лишь небольшая часть того, что я узнал за годы работы. Опыт – лучший учитель, и я уверен, что со временем, благодаря практическим знаниям и постоянному самосовершенствованию, я смогу стать еще более компетентным специалистом в области анестезиологии и реаниматологии.

Важно помнить, что каждый пациент уникален, и подход к интубации должен быть индивидуальным. Не стоит полагаться только на теоретические знания, нужно постоянно практиковаться и анализировать свои ошибки.